マテリアリティ×内部監査:二重重要性とIFRS/ESRS実務

- 敏行 鎌田

- 2025年9月16日

- 読了時間: 6分

いま、なぜ「マテリアリティ×内部監査」か

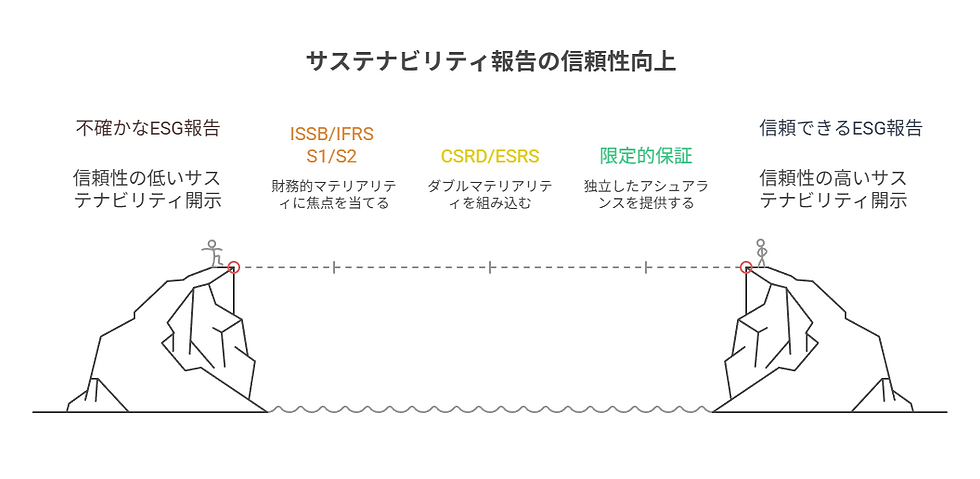

サステナビリティ開示の国際的整流化が進み、ISSBのIFRS S1/S2は2024年1月1日以後開始の会計期間に適用(早期適用可)となりました。投資家向けの財務的マテリアリティを起点に開示を求める枠組みです。

一方、EUのCSRD/ESRSは二重(ダブル)マテリアリティ(インパクトと財務の両面)を核とし、対象企業の段階的適用が始まっています。初期の適用企業はFY2024から報告(2025年公表)を求められます。さらに限定的保証(Limited Assurance)の標準策定が2026年10月1日までに予定されています。

内部監査は、この新潮流の中でリスクベース監査(RBA)の要と位置づけられ、ESG/サステナビリティ報告の信頼性・統制・順法に対する独立したアシュアランス提供が期待されています。

マテリアリティの3レイヤー

財務的マテリアリティ(ISSB/IFRS系):投資家が意思決定に使う、企業価値に影響するリスクと機会に関する重要情報。IFRS S1/S2が要求。

二重マテリアリティ(ESRS系):

インパクト・マテリアリティ(企業の活動が社会・環境へ与える重要影響)

財務的マテリアリティ(IRR=企業価値への影響)ESRSは両者のいずれか/両方で重要と判定すれば開示対象(DR/データポイント)とします。

実務的マテリアリティ(内部監査の「重要性」):外部監査の金額閾値の概念とは異なり、組織目的・リスク・統制成熟度に照らして監査資源配賦と結論に影響を与える重要性。内部監査での“マテリアリティの意味合いは外部監査と同じではない”点に注意。

最新動向

IFRS S1/S2:2024年から有効。各国導入は段階的(日本語訳は公表済)。

CSRD/ESRS:2024年適用開始の波(Wave1)から段階拡大。二重マテリアリティに基づくIROs(Impacts, Risks, Opportunities)特定が要。限定的保証の標準は2026/10/1までに策定。

IIA 新・グローバル内部監査基準(2024):2025年1月9日に発効。内部監査機能の品質評価や監査実務の拠り所が刷新。

日本企業の論点:EU子会社・連結との二重マテリアリティ評価整合、NESRS/免除規定の扱い、情報アクセスやデータ品質が課題。

監査にどう落とし込む?「5つのステップ」

1) マテリアリティ評価の入力をそろえる

外部要因:規制(CSRD/ESRS, ISSB)、業界動向、投資家要請、NGOの声

内部要因:戦略/KGI・KPI、重大事故/違反履歴、統制成熟度、データ基盤

候補テーマを抽出(気候、人的資本、人権、サイバー、サプライチェーン等)。ESRSのIRO視点を併用。

2) 評価軸とスコアリング

横軸=自社への財務影響、縦軸=社会・環境への影響でマップ化(ESRS流)

閾値設定の透明性(判断根拠とデータ出所を明記)

ステークホルダー対話やアンケートで補正(バイアス抑制)。

3) 確定・承認

経営会議/取締役会で確定。CSRD/ESRS対象なら、DRとデータポイントの洗い出しまで一気通貫に。

4) 監査ユニバースへブリッジ

重要テーマを監査テーマに変換(例:GHG算定統制、HRDD、サイバーなど)

内部監査計画はリスク・マテリアリティ・統制成熟度・データ品質で優先順位付け。IIA新基準に沿う。

5) アシュアランスと助言の二刀流

初期は限定的保証中心(手続の性質・範囲・深さを説明可能に)

プロセス整備とデータガバナンス改善へ助言(ICSR=サステナデータ版“内部統制”)。

監査プログラム例:テーマ別チェックポイント

A. 気候(IFRS S2/ESRS E1)

方針・ガバナンス:ボード監督、経営責任、R&R

戦略・リスク:シナリオ分析、移行計画、資本配賦

指標・目標:GHG(S1-3)算定の境界設定、活動データ、排出係数、トレーサビリティ

統制:計測・集計・レビュー・承認・監査証跡(ICSR)

開示整合:IFRS S2/ESRS要件網羅性と整合性。 IFRS 財団+1

B. 人的資本・人権(ESRS S1/S2系・CSDDD連関)

デューデリジェンス体制:方針、苦情処理、救済

KPI:離職率、労働安全、賃金、公平性、DEI

サプライヤー:契約条項、監査権限、現地確認の設計

証憑:調査記録、是正計画、取締役会報告の整合。

C. データガバナンス(横断)

マスター/参照データ管理、変更管理、ロギング

エビデンス管理:DRごとのデータポイント保管性、追跡可能性

第三者保証への“受け渡し品質”(限定的保証→将来の合理的保証も視野)。

「監査マトリクス」テンプレ(使い回しOK)

マテリアリティ課題 | IRO種別 | 主要KPI/DR | 主なリスク | 主な統制 | 監査手続(例) | 期待証憑 |

気候(排出) | Impact/Financial | GHG S1-3, 目標進捗 | 範囲設定誤り、係数誤用 | データ承認フロー、二重チェック | 境界とデータ系統のトレーシング、再計算 | データ辞書、原始データ、レビュー記録 |

人権DD | Impact/Financial | 重大リスク件数、是正率 | 供給網把握不足 | 調達DD手順、苦情処理 | サンプル追跡、現地/第三者報告の突合 | DD記録、是正フォロー台帳 |

サイバー | Financial | 重大インシデント数 | モニタリング不備 | 権限・変更管理 | 権限サンプル、ログ追跡 | 権限台帳、ログ、承認記録 |

(※ ESRSのDR/データポイントと監査証憑のひも付けを最初に作り込み、以後は年次更新)

よくある落とし穴(CSRD/ESRS実務)

“テーマの抜け”:IROの網羅不足/バリューチェーンの範囲が狭い

“閾値の不透明さ”:スコアの根拠が説明不能

“データ裏取り不足”:KPIの定義ブレ/第三者データ依存の検証なし

“開示と内部統制の乖離”:DR充足はしたが再現性がない

“保証の準備不足”:限定的保証の手続要求や証憑の粒度を想定していない→ PwCは二重マテリアリティ評価の10の落とし穴を整理。内部監査が事前レビューで介入すると効果的です。

内部監査部門の実装ロードマップ

0–30日:現状把握(マテリアリティ評価法・DR一覧・データ棚卸)、IIA新基準ギャップ洗い出し

31–60日:監査ユニバース再設計、パイロット監査(優先テーマ1~2)、証憑要件テンプレ化

61–90日:限定的保証想定の監査を本番化、監査委員会レポート様式統一、年次改善サイクル確立(IIA 2024 Standardsへの整合も同時進行)

日本企業の“あるある課題”と処方箋

EU子会社と日本連結の整合:評価結果・DRの違いの橋渡しと、証憑アクセスの設計が肝。JETRO実務ガイダンスが論点を整理。

翻訳・用語差:ESRS/IFRSの定義と社内用語のマッピング表を作る

データ粒度:データ辞書とデータライフサイクル統制(作成→レビュー→承認→保管→改訂)を明文化

保証前倒し:CEAOBの限定的保証ガイドラインを踏まえ、証憑の要求水準を先取り設計。

監査報告のベストプラクティス

マテリアリティ×監査結果の可視化:マップに監査結論(○/△/×)や是正優先度を重ねる

KPIレベルの“ばらつき”を説明:拠点別・サプライヤ別のレンジと原因

委員会向け“1ページ”:重大指摘/影響額・影響範囲/改修リードタイム

次期監査計画への反映:新規規制・外部アシュアランス要件をタイムリーに織り込む

よくある質問(FAQ)

Q1:ISSBとESRSの“マテリアリティ”は何が違う?

A:ISSB(IFRS S1/S2)は投資家向けの財務的マテリアリティ。ESRSはインパクト×財務の二重マテリアリティで、どちらか一方でも重要なら開示します。

Q2:二重マテリアリティの“評価の粒度”は?

A:ESRSはDR(開示要求)やデータポイントまで到達して初めて意味を持ちます。粒度感はEFRAGの実装ガイダンスが参考になります。

Q3:内部監査はどこまで保証する?

A:現状、限定的保証(負の表明)が主流。将来的に合理的保証の検討も。CEAOBのガイドラインとIIA基準を併読し、監査委員会と保証範囲を合意しましょう。

Q4:日本企業で特に注意すべき点は?

A:EUサブ連結と日本連結の評価・DR整合、データアクセス、社内の用語統一。JETROの実務ガイダンスが具体策を挙げています。