リスクマトリクスとは?内部監査・経営管理に活かすためについて徹底解説

- 敏行 鎌田

- 2025年7月7日

- 読了時間: 5分

目次

リスクマトリクスの専門的定義と理論的背景

内部監査・ガバナンス領域でのリスクマトリクスの役割

経営管理・戦略的リスク評価への応用

コンプライアンス領域でのリスクマトリクス活用

サプライチェーン/BCP/災害リスクのマトリクス活用事例

最新のリスクマトリクス動向とテクノロジー活用

リスクマトリクスの「陥りやすい罠」と改善策

グローバル基準・規制動向との関係

まとめ:リスクマトリクスの導入価値と今後の展望

リスクマトリクスの専門的定義と理論的背景

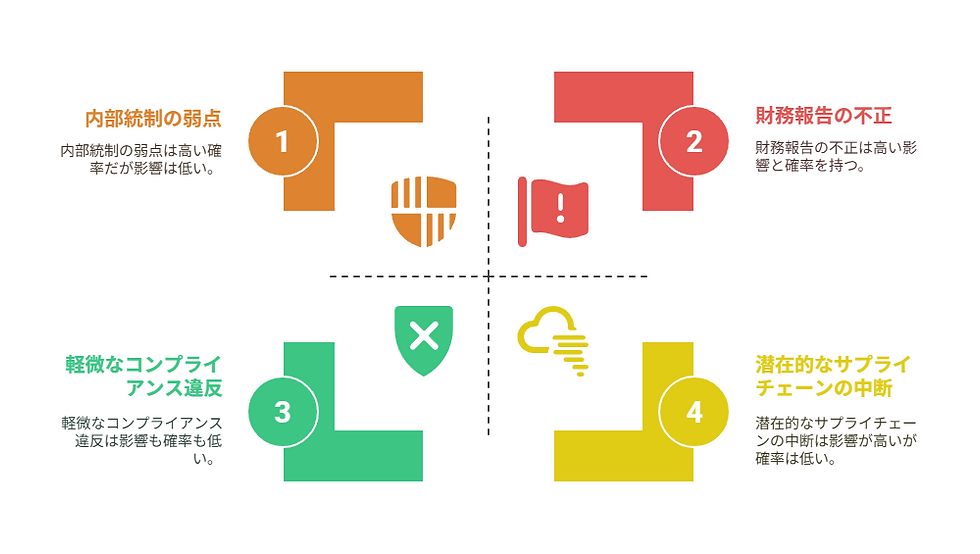

リスクマトリクスとは、発生確率(Likelihood)と影響度(Impact)の二軸でリスクを分類・評価し、優先順位や対応方針を可視化する手法です。

ISO31000(リスクマネジメント規格)やCOSO ERM(全社的リスク管理フレームワーク)など国際基準でも推奨されているリスク評価ツールであり、「定性的」評価と「定量的」評価の中間的な位置付けとなっています。

リスクマトリクスを用いることで、抽象的だったリスクの優先度が一目で分かり、経営陣や現場との合意形成が容易になる点が大きなメリットです。また、組織独自のリスク許容度(リスクアペタイト)を反映しやすいことから、近年さまざまな業界で活用が拡大しています。

内部監査・ガバナンス領域でのリスクマトリクスの役割

内部監査やガバナンス強化の現場において、リスクマトリクスは「年間監査計画」や「監査範囲決定」の優先順位付けツールとして不可欠です。特にJ-SOX(日本版SOX法)や内部統制評価では、財務報告リスクや不正リスクをマトリクスで定量的に「見える化」し、経営層や監査委員会への説明資料にも活用されています。

また、リスクコントロール自己評価(RCSA)やモンテカルロシミュレーションといった定量評価と併用し、多面的なリスク分析を行うことで、より客観的な監査リスクアセスメントを実現できます。近年では「リスクベース監査(RBA)」や「リスクベース内部監査(RBIA)」の普及とともに、リスクマトリクスの活用が標準化しています。

経営管理・戦略的リスク評価への応用

リスクマトリクスは経営管理や戦略立案においても大きな力を発揮します。たとえば、サプライチェーンリスク、地政学リスク、ESGリスクなど多様なリスクを可視化し、経営層に対して「どのリスクを優先的に対応すべきか」「投資判断やリソース配分をどうするか」を分かりやすく示すことが可能です。

M&Aや新規事業評価の場面では、事業固有リスクや外部環境リスクをリスクマトリクスで整理することで、経営判断の精度や透明性を高められます。経営判断のスピードアップや説明責任の担保にも大いに役立つでしょう。

コンプライアンス領域でのリスクマトリクス活用

コンプライアンス部門でも、リスクマトリクスは不可欠です。不正リスク、贈収賄リスク、法令違反リスクなど、発生確率や影響度の主観評価が中心となる分野でも、リスクマトリクスを用いることで優先順位付けが明確になります。

たとえば、改正個人情報保護法やGDPR対応など、企業が直面する法規制リスクを整理し、リスクマトリクスに反映させることで、全社的な対策強化やリスクの早期発見につながります。また、AI倫理や生成AIリスクなど新しいタイプのリスクも、マトリクスで現場意識を高める第一歩として有効です。

サプライチェーン/BCP/災害リスクのマトリクス活用事例

製造業や物流業では、サプライチェーン断絶リスクや災害リスクの定期評価が必須となっています。「自然災害の発生確率×事業影響度」「重要取引先の倒産確率×調達インパクト」などのリスクマトリクスを用い、事業継続計画(BCP)や緊急対応マニュアルと連携した運用が進んでいます。

こうした取り組みによって、現場と経営層の危機意識を統一し、危機対応力の底上げにつなげることができます。リスクマトリクスを継続的に更新・活用することで、BCPの実効性も飛躍的に向上します。

最新のリスクマトリクス動向とテクノロジー活用

リスクマトリクスは、テクノロジーの進化とともにその運用方法も大きく変わってきました。SaaS型リスク管理ツール(RiskCloud, LogicManager, BowTieXP等)やBIツール(Tableau, Power BI)によるマトリクスのダッシュボード化が進んでいます。また、AIを活用したリスクシナリオの自動生成・分類、インタラクティブなマトリクス構築・共有もトレンドとなっています。

これらのツールを導入することで、リアルタイムでのリスク情報共有、迅速なアップデート、経営層へのタイムリーなレポーティングなど、リスク管理の質が格段に向上しています。

リスクマトリクスの「陥りやすい罠」と改善策

リスクマトリクス運用にはいくつかの落とし穴もあります。主観的な評価バイアス、評価者の視点の偏り、一度作って終わる「形骸化」、評価軸を細分化しすぎて逆に分かりづらくなる――などが典型例です。

これらを防ぐには、以下のポイントが重要です。

複数の関係者による評価(主観バイアスの排除)

現場の「ヒヤリ・ハット」情報を反映

重要な変化や年次見直しを運用ルール化

継続的な教育とPDCAサイクルの実践

これにより、「生きたリスク管理」としてのリスクマトリクス運用が可能となります。

グローバル基準・規制動向との関係

リスクマトリクスは、ISO22301(事業継続)、ISO27001(情報セキュリティ)、金融庁が求めるERM(全社的リスク管理)など、さまざまな国際基準・ガイドラインとの親和性が高い評価手法です。多国籍企業や海外子会社では、共通マトリクスを用いてグローバルレベルでのリスク統制を実現し、ガバナンスの標準化にも貢献しています。

まとめ:リスクマトリクスの導入価値と今後の展望

リスクマトリクスは、リスクの可視化・優先順位付け・意思決定の迅速化に極めて有効な手法です。ただし、形だけにとどまらず、「現場との対話」「テクノロジー活用」「継続的な見直し」を仕組みに組み込むことで、“生きたリスクマネジメント”として活用できます。

今後はAIやデータ活用の進展とともに、さらに高度なリスクマトリクス運用が普及していくでしょう。内部監査、経営管理、コンプライアンス、BCP対応など多様な分野でリスクマトリクスの導入を検討し、企業価値向上と危機管理体制強化を目指しましょう。